¿Qué diferenció al cine de terror ochentero del actual? ¿Por qué las películas de slashers de hace cuarenta años atrás causaron y causan tanto fanatismo? Desde mi punto de vista, hay una sola respuesta, por muy absurda que parezca: carisma.

El cine de slashers aprendió muy bien la lección de sus predecesores, los Universal Monsters: la clave está en crear personajes carismáticos, poseedores de atributos fácilmente reconocibles, para que el terror provenga de seres icónicos. El secreto está, entonces, en construir íconos pop desde el horror.

Drácula, Frankenstein, El hombre lobo, La Momia, La Criatura del Lago Negro, etc., comparten, además de una impronta inconfundible, ser deudores de una mitología atractiva y que invita a la curiosidad en el espectador. Los slashers ochenteros funcionan de manera semejante, sólo que trasladan su mitología a una dimensión más terrenal, operan en el registro de la leyenda urbana. Y eso siempre me atrajo.

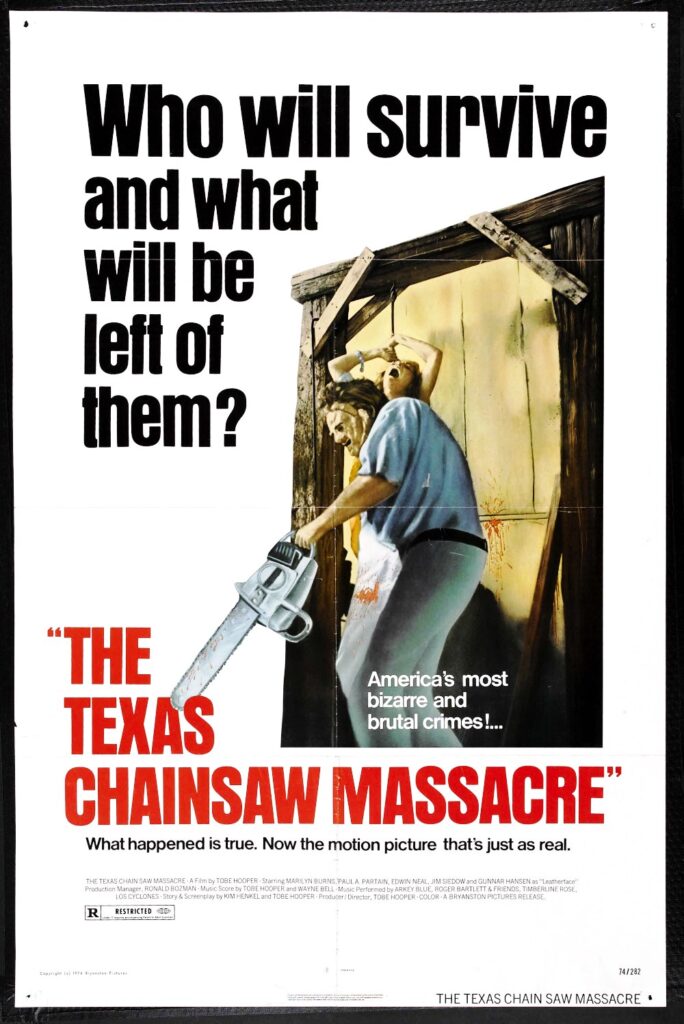

En la edición pasada, confesaba que las había visto todas. Desde la inaugural Halloween (1978) del director John Carpenter, que narra la sangrienta travesía de Michael Myers para asesinar a su propia hermana bajo una pálida e inexpresiva máscara. O la abyecta The Texas Chain Saw Massacre (1974) que si bien escapa un poco del género al tratarse de toda una familia caníbal que aterra a un grupo de jóvenes, es no obstante de donde surge Leatherface, grotesco personaje que cose caretas con la piel de sus víctimas.

La ingeniosa y a la vez aterradora Child’s Play (1988, y sus secuelas de 1990 y 1991), conocida en Latinoamérica como Chucky, el muñeco diabólico, que tiene como protagonista al asesino serial Charles Lee Ray, quien traspasa su alma a un juguete a través de un rito vudú, logrando que el espanto provenga inesperadamente de un objeto inanimado: un sádico muñeco de sonrisa burlona. Cómo no mencionar a It (1990) o más conocida como El payaso asesino, miniserie basada en la obra homónima del escritor Stephen King y que popularizó la ominosa fobia a los payasos.

Pero la dupla más famosa, la que aterrorizó durante toda la década de los ochenta, que sumó el más alto número de secuelas y que incluso los llevó a enfrentarse en una película el año 2003, estuvo conformada por los inmortales –literalmente hablando– Jason Voorhees y Freddy Krueger. El primero, el asesino de la máscara de jockey, nacido en la secuela de Friday the 13th (Sean S. Cunningham, 1980), que acechaba desde las sombras a los negligentes campistas que osaban dar rienda suelta a sus deseos a las orillas del Crystal Lake.

El segundo, el pervertido personaje creado por Wes Craven (1939-2015) en A Nightmare on Elm Street (1984). Un psicópata secuestrador de niños que gozaba destajarlos con un guante que lleva navajas por dedos y que, luego que los padres de las jóvenes víctimas hicieran justicia por mano propia quemándolo hasta la muerte, cobraría venganza ingresando en los sueños de sus hijos para convertirlos en horripilantes pesadillas de fatales consecuencias.

De niño, estas películas me aterraban. Sin embargo, extrañamente desarrollé una especie de placer por el miedo. Cada vez que se promocionaba en la televisión la transmisión de “una Pesadilla o una Viernes 13”, con mis hermanos suplicábamos a mis padres que nos dieran permiso para verlas. Si accedían, nos reuníamos todos en su dormitorio y ellos se encargaban de taparnos los ojos cada vez que aparecía un desnudo –elemento característico del género– o una escena muy sangrienta.

En el caso contrario, si nos castigaban negándonos la película, nos arrastrábamos sigilosamente por debajo de su cama y desde ahí mirábamos las horrendas y a la vez creativas muertes recreadas, hasta que eventualmente nos descubrieran. Sin excepción alguna, esa experiencia significaba desvelarse aterrado en la oscuridad de la habitación, temiendo que de pronto apareciera por sorpresa alguno de estos despreciables asesinos seriales y que mi familia y yo nos sumáramos a su lista de víctimas.

Eso nunca me persuadió a abandonar el género sino que, en cambio, me motivaba a conocer más respecto de la mitología tras cada personaje, y descubrir nuevos títulos con tal de agregar otro protagonista a mis pesadillas.

Con todo, mi serial killer favorito siempre fue Freddy Krueger. ¿Cómo era posible que tras morir calcinado continuara su ola de terror en los sueños de los jóvenes de la calle Elm? Y más aún, ¿¡cómo lo hacía para ingresar a los sueños!? Pero tras esa fantasiosa habilidad del personaje, subyacía una interesante capacidad de manipular el estado onírico de sus víctimas, en la que se radicalizaba la fastidiosa incapacidad del ser humano por controlar la estructura y el sentido de los sueños.

Además, Freddy mataba con estilo. Ese sádico hombre desfigurado por las quemaduras, siempre hallaba la manera de destripar a los precoces adolescentes con una cuota de humor y placer. Este raro fanatismo por el monstruo que me aterraba de niño, me llevó hace un par de años a adquirir la réplica del guante con navajas –de plástico, obviamente– de Freddy, y que hoy decora el tope de mi librero. Esta extravagante pieza de colección despierta una y otra vez la curiosidad de la mayoría de mis invitados al punto de la perturbación.

Y qué le vamos a hacer, si así vivimos los noventa los nacidos en los ochenta: bombardeados por héroes y villanos carismáticos, rodeados de horrendos e icónicos monstruos pop. De día, estos personajes nos entretenían pero por sobre todo nos enseñaban sobre lealtad, amistad, valentía y heroísmo. Y de noche, nos aterraban con su espeluznantes y atractivas mitologías.

Los 90 fue la década de las primeras consolas de videojuegos, de los dibujos animados clásicos transmitidos por televisión abierta, del cine de terror y de ciencia ficción, y de una multiplicidad de estilos musicales que hoy funcionan como la banda sonora de nuestros recuerdos. En una palabra, fuimos la generación que vivió y creció en esa cultura que hoy llamamos vintage… y debo decir que fue bastante entretenido.